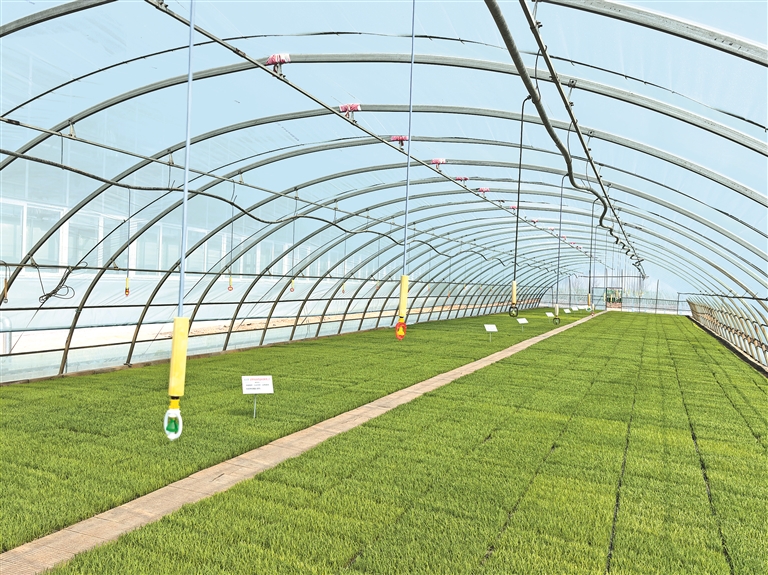

星安家庭农场水稻育秧大棚里绿意盎然。本报记者 梁金池摄

谷雨时节,祖国版图上极东极北的龙江大地热闹起来,农事生产由南到北渐启。作为省内较早开启“春耕模式”的地区,哈尔滨市有哪些亮点值得关注?4月17日,记者跟随全省春耕生产暨主要粮食作物大面积单产提升工作会议参观团,走进五常市和双城区,亲身体验春耕的魅力。

这个春天,“中国优质稻米之乡”五常市处处散发着“米香味儿”。汽车驶进位于五常市常堡乡南岗村的星安家庭农场,41栋水稻育秧大棚映入眼帘,“米香味儿”便来源于此。记者观察到育秧大棚内绿意盈盈,秧苗长势健壮,叶龄普遍已达到2叶1心。

星安家庭农场负责人告诉记者,为了提高水稻产量和品质,他们围绕水稻秧苗叶龄进程开展秧田标准化管理,这里41栋水稻育秧大棚内全部安装自动喷淋系统和自动控制卷帘器,能够实时监测和管控大棚内的温度、湿度,进行喷淋、调酸、防病、除草等标准化管理。

在水稻育秧大棚最边上,水稻智能化暗室育秧工厂里机声隆隆,这里是水稻秧苗的“出生地”。几位工人正在全自动供盘机前忙碌着,撒底土、播种、浇水、覆土、叠盘码垛,整套流程流水线式作业,一气呵成。随后,罗列整齐的育秧盘会被“关”进“小黑屋”。这个“小黑屋”内温度在30℃-32℃之间、湿度在60%左右,秧苗经48至60小时可以达到立针期,长到1厘米时会被移出暗室,在室内常温条件下炼苗,再进入大棚管理。

“这批水稻秧苗在3月29日进行温汤浸种和双氧催芽,3月31日进行暗室叠盘育秧,4月4日就移入育秧大棚进行标准化管理了,育秧效率很高。”星安家庭农场负责人说,这里每年可生产标准化水稻秧苗15万盘,用于供应本地水稻种植。

双城区幸福街道久援村的旱田地块同样实现了资源高效利用。此时,一台气吸电控播种机正在进行玉米播种展示,播种机所过之处,一条大垄上被整齐地撒下2行玉米种子,同时完成了滴灌带的铺设工作,并在播种结束后进行镇压和滴灌浇水。

“玉米大垄密植水肥一体化技术的应用,提高了水肥利用率,实现精准调控玉米生长。滴灌带能够将水分和肥料直接输送到作物根部,水分利用率可提高30%至50%,肥料利用率可提升20%至30%。”黑龙江省铧镒农机专业合作社联合社理事长杜滨介绍,此技术还能避免因过量施肥和灌溉对土壤造成不良影响,利于土壤微生物活动和繁殖,改善土壤理化性状,促进土壤生态环境良性循环。

记者随后来到位于双城区幸福街道庆城村的大豆单产提升示范区现场。哈尔滨市东跃现代农机专业合作社负责人说,他们今年采用110厘米大垄密植栽培技术模式种植1000亩大豆,亩均播种密度达1.5万株,这比常规小垄种植要增加0.3万株。播种密度的增加,带来的是产量的提升。示范区预计亩产达250公斤,比常规小垄种植大豆亩均增产50公斤,亩均增加效益210元。

眼下,黑龙江的春耕生产图景即将全面展开。省农业农村厅总农艺师马晓非介绍,我省今年春耕生产主要是推动以大垄密植技术为重点的大面积单产提升各项措施落到实处,力争一、二积温带在5月10日左右完成大面积旱田播种,三、四积温带在5月20日左右完成旱田播种,5月25日前完成水田插秧,确保各种作物全部播插在最佳丰产期,为今年全省粮食总产达到1600亿斤以上打下坚实基础。(记者 梁金池)